5%→8%へ引き上げたときは大きく個人消費が落ち込んだ

増税直後、平成26年4月から6月までのGDPは年率に換算してマイナス7.1%。マイナスの幅は、東日本大震災の影響で景気が悪化した平成23年1月から3月のマイナス6.9%を超える大幅な落ち込みとなりました。

NHK「サクサク経済」

個人消費は、GDPの6割を占めている。そのため、個人消費が落ち込むと景気に大きな影響を与えることになる。

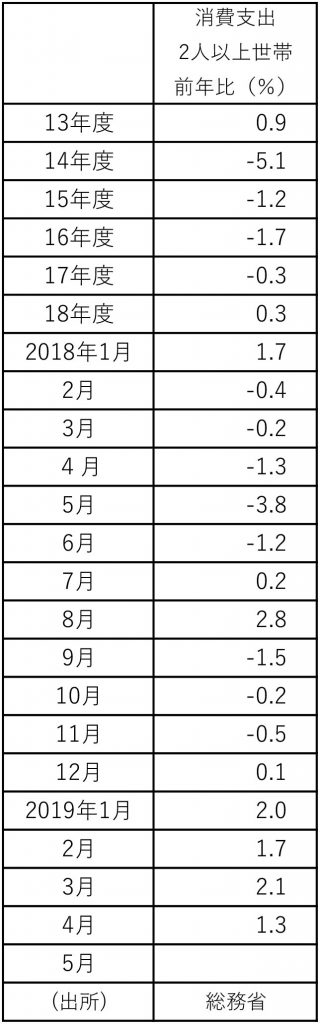

図からみてとれるように、2014年度は消費支出が前年に比べて5.1%している。そこから3年連続で前年を割っている。

増税しても景気が低迷しない対策を講じる政府

過去に増税したことによって、景気が悪くなったのは上記の通り。この増税のタイミングに合わせて、キャッシュレスを積極的にすすめる動きを見せながら消費を促そうとしている。

軽減税率

食品や新聞など、特定の商品に対しては税率を8%で据え置きするというもの。消費税の性質上、低所得者の税負担が大きくなるため影響を小さくしようと欧州を中心に取り入れられている。

キャッシュレス決済還元

中小の小売店などでクレジットカードやスマートフォンのQRコードを利用して決済した場合、5%を消費者に還元する。

プレミアム付き商品券発行

25000円分の商品券を、20000円で購入することができる。2歳以下のこどもがいる世帯や、住民税非課税世帯が対象

3〜5歳の認可保育所無料

0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象。

3年間で消費税10%に慣れる

5%→8%に増税をした際に、消費支出が減ったのは3年間であった。そのときには、これといった景気対策を講じぬまま増税に踏み切ったため景気への影響は大きかっただろう。しかし逆を言えば、3年間さえ粘ることができれば消費税10%にも慣れてきて、消費支出も元の水準にもどるだろう。

政府は、3年間景気を後退させることなく乗り切れるのだろうか。

事業者としては消費を促す策を講じる必要性

消費者たちが、積極的にお金を節約しようとしているなかでいかに支出させるのか?というのが事業者としての課題である。特に食フェスでは影響が大きかった。商品自体の訴求では消費は促せないので、未来を見せて投資の要素を感じてもらうことが大事だろう。

コメントを残す